Ключица: где находится, какие функции выполняет, возможные травмы и болезни. Анатомия Ключицы человека – информация

Грудино-ключичный сустав является одним из составляющих костного пояса верхней конечности. Его роль, наряду с отростками лопатки и окружающими их связками, заключается в создании прочного каркаса для плечевого сустава. Но, учитывая высокую подвижность в нем, все эти образования должны быть в достаточной мере гибкими и пластичными.

Благодаря этим особенностям мы можем, например, поднимать руки над головой, чтобы дотянуться до интересующего предмета. Здесь и проявляется их «двойное» предназначение: с одной стороны, они ограничивают движение, а с другой – защищают сустав от чрезмерной нагрузки.

Анатомическое строение

Из названия сразу понятно, что грудино-ключичный сустав образован соответствующими костями. Со стороны руки его формирует грудинный отрезок ключицы, а от грудной клетки – ключичная вырезка грудины. Приводятся различные предположения о форме этого сочленения – утверждается, что оно плоское или шаровидное. Это неправильные точки зрения, так как для плоского соединения не подходит объём движений (слишком большой), а для шарообразного – все наоборот.

- Простой – так как его образуют всего 2 кости, заключенные в одну общую оболочку (капсулу).

- Комплексность ему придает наличие внутрисуставного диска. Это тонкая пластинка из хряща, которая своими краями срастается с капсулой. Это позволяет разделить суставную полость на две половины, которые не сообщаются между собой.

- Седловидный – значит, суставные поверхности имеют S-образную форму. Аналогично в организме устроено соединение большого пальца руки. Это дает достаточную подвижность и гибкость в сочетании с прочностью.

Интересной особенностью является то, что ключица – только одно костное образование, которое соединяет руку с телом человека.

Функции

Для дополнительного укрепления грудино-ключичный сустав имеет в своем составе четыре связки. Они незначительны по длине и толщине, но прикрывают его со всех сторон.

- С передней и задней поверхностей имеются одноименные связки. Они широкие и тонкие, могут вплетаться в суставную капсулу.

- По верхним краям костей идет общая (для обоих соединений) межключичная фасция.

- С нижней поверхности ключицы на первое ребро прикрепляется реберно-ключичное сухожилие. Оно предназначено для создания дополнительной точки фиксации к грудной клетке.

Подвижность в этом суставе достаточно ограничена, но выполняется во всех плоскостях (многоосное соединение).

При пожимании плечами происходит перемещение вверх и вниз. При их сведении и отведении – вперед и назад, соответственно. При вращении руками – ключицы также делают небольшие круговые движения.

Травмы грудино-ключичного соединения

Легкие повреждения этого соединения, такие как ушибы и растяжения, происходят редко. Это связано с его небольшим объемом движений и защищенностью от возможности прямого удара. Также важную роль играет отсутствие в нем опорной функции – основную нагрузку несет на себе плечевой сустав.

Поэтому наиболее распространены вывихи в этом сочленении и переломы грудинного конца ключицы. Важной особенностью является сочетание этих травм с повреждениями руки и грудной клетки. Под ключицей проходит много важных сосудов и нервов, и даже малейшее их ранение может привести к тяжелым осложнениям.

Вывих

![]()

Их возникновение всегда связано с непрямым воздействием. Это значит, что повреждающим фактором служит собственный вес человека. В основе лежит падение на выпрямленную и напряженную руку, отведенную назад.

Чаще всего это происходит во время гололеда или зимой. Человек неожиданно падает, и откидывает назад верхнюю конечность, пытаясь найти опору. Резкий удар передается по всей руке наверх – на укрепляющий пояс в виде отростков лопатки и ключицы. Мягкие и тонкие связки не выдерживают такой нагрузки и разрываются.

Возможно два варианта вывиха – передний и задний. Их выделяют в зависимости от того, куда сместился суставной конец ключицы – вперед или за грудинную вырезку.

Симптомы

Внешние проявления напрямую зависят от количества поврежденных образований. При повреждении только суставной капсулы или внутреннего диска они могут быть незначительными. А если были травмированы окружающие связки, то такая травма будет видна даже невооруженным глазом.

- Первый признак – это резкая боль, которая будет определяться в месте соединения ключицы с грудиной. Характерным также будет болезненность и уменьшение подвижности в плечевом суставе (невозможность поднять руки).

- Постепенно, на протяжении нескольких часов, будет нарастать отёк в области ключицы. Это приведет к изменению формы плеча в виде укорочения. Ямки вокруг ключичной кости (сверху и снизу) резко углубятся.

- При ощупывании в области верхнего края грудины можно определить вывихнутый конец кости. Если надавить на ключицу – то проявится её подвижность, которая в норме отсутствует.

В плане прогноза задний вывих намного опаснее – так как существует опасность ранения внутренних органов шеи (трахея, пищевод, сосуды). Поэтому даже при подозрении на него необходима срочная помощь.

Для подтверждения диагноза используют рентгенографию грудной клетки в двух проекциях или компьютерную томографию.

Консервативное лечение

При переднем варианте почти всегда применяют неоперативные методы. Они включают следующие этапы:

- Начинают с обезболивания – осуществляют новокаиновую блокаду или внутривенно вводят анестетик.

- Затем пациенту придают лежачее положение, между лопатками кладут валик.

- После этих процедур проводится вытяжение за травмированную руку, при этом одновременно давят на выступающий конец ключицы.

- После вправления возможно небольшое выступание под кожей участка сустава.

- Конечность обездвиживают на месяц, используя гипсовую или мягкую повязку (типа Дезо). Здесь выбор зависит от степени повреждения связочного аппарата.

При заднем виде вывиха все этапы до техники вправления аналогичны. Учитывая характер смещения ключицы, при вправлении её пытаются «вытащить» обратно. Обычно это выполняют с помощью пальцев, обхватывая её конец и подтягивая на себя.

Восстановительные мероприятия начинают через месяц и выполняют в течение трех недель. Они включают в себя лечебные упражнения и массаж. Их цель – нормализация движений в суставе и укрепление мышц. Дополнительно назначается физиотерапия в виде согревающих процедур (УВЧ, электрофорез, лазер).

Хирургическое лечение

К операции прибегают только в случае повторного неэффективного вправления или высокого риска осложнений (задний вид). Использование металлических конструкций (спицы) строго противопоказано. Они могут повредить сосуды и нервы, которые в большом количестве проходят под ключицей.

Методом выбора является пришивание суставного конца ключицы к грудине. Хирург через небольшой разрез устанавливает кость на место и несколькими швами закрепляет её. Заканчивают вмешательство укреплением капсулы и окружающих связок с помощью швов и участков собственных сухожилий.

После операции на руку накладывается гипс на месяц. Затем в течение еще 4 недель проводится восстановление. Начинают с пассивных упражнений и массажа, необходимых для растяжки «новых» связок. Затем приступают к активной физкультуре для их укрепления. Полное восстановление происходит через 2 месяца.

Перелом

Чаще всего возникает при прямом или касательном ударе по ключице. Обычно страдают дети – их кости еще тонкие и хрупкие. А большая подвижность и любопытство ребенка приводят к незапланированным и неловким падениям.

Причиной этой травмы также может быть аналогичный вывиху механизм. При резком падении на выпрямленную руку или локоть происходит передача удара на ключицу и лопатку. Так как первая менее прочная, происходит её перелом.

Симптомы

Признаки имеют сходство с вывихом, но более выражены и имеют ряд существенных отличий.

- В месте перелома сразу же возникает боль. Любая попытка движения сразу же вызывает неприятные ощущения. Поэтому человек держит поврежденную руку за предплечье и прижимает её к телу.

- Вокруг ключицы возникает отек, в месте перелома под кожей определяется кровоизлияние.

- Плечо выдвигается вперед и вниз, его ширина по сравнению со здоровым меньше.

- На месте грудинного конца ключицы определяется западение. Это связано со смещением отломка вверх под действием мышц.

Подтверждают диагноз с помощью рентгеновского исследования. На снимке четко определяются линия перелома и смещение отломков. Не стоит забывать и о риске ранения сосудов и нервов отломками кости. Поэтому на время движения в больницу нужно обездвижить конечность подручными средствами (деревянная шина или повязка-косынка).

Консервативное лечение

Применяется только при неосложненных переломах. Недостаточное сопоставление отломков не является показанием к операции, так как в дальнейшем под действием мышц ключица приобретет нормальную форму.

- Начинают с обезболивания – выполняют новокаиновую блокаду или вводят анестетик прямо в кровоизлияние.

- Затем выполняют расслабление мышц, тянущих отломки. Для этого максимально сводят лопатки и наклоняют голову вбок (в сторону перелома).

- После этого хирург с помощью давления на кость возвращает отломки на свое привычное место и удерживает их.

- В этом положении на руку накладывается гипсовая повязка на полтора месяца. Она имеет особое строение и состоит из 2 отдельных полос (по Вайнштейну). Это позволяет свободно выполнять рентгенографию и восстановительные мероприятия.

Методы физиотерапии применяют уже со 2 недели. Они включают процедуры, улучшающие местный кровоток (УВЧ, электрофорез, массаж). После снятия повязки начинают делать лечебную физкультуру для укрепления мышц (не менее 2 месяцев).

Оперативное лечение

Хирургическое вмешательство выполняют только при высоком риске осложнений. Такие ситуации бывают при сильном смещении отломков и невозможности их вправления. Это может привести к повреждению сосудов, нервов или внутренних органов (легкое).

В таких случаях проводится операция, во время которой сломанные концы ключицы закрепляются специальной пластиной. После вмешательства руку обездвиживают с помощью мягкой повязки на три недели. Металлическую конструкцию удаляют через год.

В настоящее время применяют методику раннего восстановления. Физиотерапию и лечебные упражнения начинают уже через 2 суток после операции. Их назначение показано на срок не менее 3 месяцев.

Как забыть о болях в суставах?

- Боли в суставах ограничивают Ваши движения и полноценную жизнь…

- Вас беспокоит дискомфорт, хруст и систематические боли…

- Возможно, Вы перепробовали кучу лекарств, кремов и мазей…

- Но судя по тому, что Вы читаете эти строки - не сильно они Вам помогли…

Но ортопед Сергей Бубновский утверждает, что действительно эффективное средство от боли в суставах существует!

Каждая кость человеческого организма имеет огромное для него значение. И ключица не исключение. О том, где находится эта кость, каковы ее особенности и роль, а также о возможных ее болезнях читайте ниже.

Латинское название ключицы – clavicula. Это единственная кость, которая соединяет руку с туловищем, поэтому значение ее сложно переоценить. Расположена она над первым ребром. Является парной костью – то есть в норме у каждого человека их две. Считается частью верхнего плечевого пояса.

Своим внешним концом эта кость соединяется с лопаткой, а внутренним – с грудиной. Крепится она к данным частям скелета при помощи связок, образуя сочленения. Если задуматься о том, где именно находится ключица, то станет ясно, что ее травмирование и любые другие заболевания несут большую опасность всему организму. Ведь мимо кости проходят важнейшие «магистрали». Кроме того, совсем рядом органы, от которых напрямую зависит жизнедеятельность человека. Ключица окружена сухожилиями и пятью мышцами, отвечающими за работу грудного и шейного отделов. Под костью находятся крупные сосуды, снабжающие кровью верхние конечности.

Месторасположение ключицы на «карте» человеческого организма делает ее очень уязвимой. Многие неудачные падения заканчиваются травмами кости: ушибом, вывихом или даже переломом.

Строение и особенности

Кость, соединяющая руку с туловищем, — губчатая. Строение ключицы отличается простотой. Она представляет собой основное тело с двумя концами: акромиальным (внешним) и грудинным (внутренним). По форме кость напоминает растянутую латинскую букву S. Длина ее варьируется в пределах двенадцати–шестнадцати сантиметров.

Костный мозг внутри ключицы отсутствует. Но этим она не отличается от большинства своих «коллег». А вот то, что ключица раньше других получает точку окостенения, делает ее уникальной. Происходит это примерно на шестой неделе внутриутробного развития. Процесс окостенения, начавшийся так рано, заканчивается только годам к 25-ти.

В ходе рентгенологического обследования у взрослого человека на нижней поверхности кости можно заметить некий конический бугорок. Это является нормальной особенностью строения ключицы. Но иногда данное образование принимают за воспаление.

А вот если обнаружен нарост на ключице и его происхождение неизвестно, это может свидетельствовать о патологии: невриноме, остеохондроме, хондроме и даже саркоме Юинга. Очень важно вовремя обратить внимание на симптомы и начать лечение.

Функции

Основными функциями ключицы являются:

С последней функцией ключицы связано интересное наблюдение. Оказывается, у первобытных людей и промежуточных форм млекопитающих эта кость была несколько короче, чем у современного человека. В ходе эволюции она увеличилась в связи с активной трудовой деятельностью гомосапиенс.

Механические повреждения

Механические повреждения ключицы бывают трех видов: ушиб, вывих и перелом.

Лечение данных травм зависит от их сложности. Применяются различные методы: от заживляющих мазей до хирургических операций. В ходе реабилитации травматологами и ортопедами широко практикуется ортрез ключичный – специальное приспособление в виде ремней, благодаря которому ключица быстрее восстанавливается.

(clavicula ) - трубчатая парная кость плечевого пояса, сочленяющаяся с грудиной и лопаткой. Функционально К. принадлежит верхней конечности, в анатомическом отношении она служит границей между областью шеи и туловищем.

Анатомия

К. имеет форму вытянутой буквы S (рис. 1); длина К. взрослого человека 12-15 см. Медиальная часть К. (ок. 2/3 длины) выгнута кпереди, латеральная треть - кзади и заканчивается уплощенной сверху вниз пластинкой губчатого строения. Средний отдел К. цилиндрической формы, имеет костномозговой канал. Грудинный конец утолщен, имеет форму трехгранной призмы с тупыми краями и выраженным шероховатым вдавлением на нижней стороне, обусловленным прикреплением реберно-ключичной связки. На нижней стороне акромиального конца К. имеются конусовидный бугорок (tuberculum conoideum) и трапециевидная линия (linea trapezoidea)- места прикрепления клювоключичной связки. К акромиальному концу сверху и спереди прикрепляется дельтовидная мышца (m. deltoideus), сверху и сзади - трапециевидная мышца (m. trapezius).

Акромиальный конец К. сочленяется с акромиальным отростком лопатки, образуя ключично-акромиальный сустав. Подвижность в нем обусловлена слабым напряжением суставной капсулы и фиброзно-хрящевой прослойкой между костями, к-рая нередко формируется в более или менее обособленный диск. Сустав укреплен двумя связками: акромиально-ключичной (lig. acromioclaviculare) и клювоключичной (lig. coracoclaviculare).

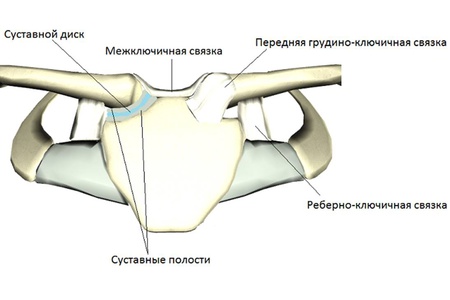

Грудинный конец К. сочленяется с грудиной (грудиноключичный сустав). Сустав разделен на две полости хрящевым суставным диском. Стабильность сустава обусловлена мощными связками. С I ребром К. связана двухслойной реберно-ключичной связкой (lig. costoclaviculare). Спереди и сзади грудиноключичный сустав укреплен передней и задней грудиноключичными связками (lig. sternoclaviculare ant. et post.). Через яремную вырезку поперек проходит межключичная связка (lig. interclaviculare).

К грудинному концу К. у его заднего края прикрепляется грудино-ключично-сосцевидная мышца (m. sternocleidomastoideus), снизу - грудиноподъязычная мышца (т. sternohyoideus). К медиальным двум третям К. спереди прикрепляется большая грудная мышца (m. pectoralis major). По нижней поверхности К. между I ребром и ее акромиальным концом проходит подключичная мышца (m. subclavius). Здесь же расположено питательное отверстие (foramen nutricium), через к-рое в кость проникают сосуды.

Грудиноключичный и ключично-акромиальный суставы участвуют в активных движениях верхней конечности. С их участием происходит подъем ее выше горизонтальной линии, движение вперед и в сторону. Функциональное значение К. состоит в том, что она является «распоркой» между костями туловища (грудиной) и плечевым суставом (см. Плечевой пояс). Это стабилизирует сустав и увеличивает объем движений в нем.

На уровне средней трети К., позади ее, между прикреплением дельтовидной и большой грудной мышц, кпереди от I ребра проходят подключичные артерия и вена и плечевое сплетение.

Возрастные особенности К.: первые ядра окостенения появляются в теле К. на 5-6-й нед. внутриутробной жизни и сливаются на 7-й нед. Ядро окостенения в хрящевом грудинном конце К. появляется в 16-20 лет и сливается с телом К. к 20-25 годам.

Рентгеноанатомия

Для рентгенологического исследования К. применяют рентгенографию в передней и задней проекциях, иногда в передней двусторонней - для получения симметричного изображения обеих К., а также в так наз. верхней проекции - для получения: изображения К. вне фона ребер (при ходе лучей снизу спереди, вдоль передней стенки грудной клетки). При наличии показаний используют: томографию (см.). Все снимки К. производят при задержанном дыхании.

На снимках в прямой проекции S-образное искривление К. в горизонтальной плоскости скрадывается (рис. 2). Широкий плоский акромиальный конец К. проецируется на фоне покровов малой толщины и поэтому кажется разреженным; он имеет небольшую суставную поверхность. На нижнем контуре К., вблизи грудинного конца, видно вдавление в месте прикрепления реберно-ключичной связки, иногда ошибочно принимаемое за очаг деструкции. В диафизе К. выражены корковый слой и костномозговая полость, а в концах - губчатая структура и тонкий корковый слой. Близ верхнего контура К. в диафизе иногда встречается продолговатое просветление диам, до 3 мм - канал для латеральной ветви среднего надключичного нерва.

Патология

Врожденные деформации

Врожденные деформации встречаются редко и делятся на две группы: 1) нарушения размеров и формы К.- добавочное клювовидно-ключичное, реберно-ключичное сочленение, бифуркация К.; 2) так наз. дефектные аномалии - отсутствие части или всей К., перфорированная К., ключично-черепной дизостоз (см.).

При врожденных деформациях К. в случае функц, нарушений показано оперативное лечение (костная пластика).

Повреждения

Более часты вывихи акромиального конца К., возникают обычно при ударе по акромиальному отростку лопатки или при падении на приведенное плечо; они могут быть неполными (подвывихи при разрыве или надрыве одной ключично-акромиальной связки) и полными (при разрыве также и клювоключичной связки). При вывихе акромиального конца К. под кожей видно его выстояние, а при надавливании сверху определяется подвижность («симптом клавиши»). При подозрении на вывих акромиального конца К. делают двусторонние снимки (для сравнения с противоположной стороной) в вертикальном положении больного, т. к. в горизонтальном положении смещение может самостоятельно устраниться. На рентгенограмме при вывихе или подвывихе видно смещение акромиального конца К. кверху.

Вывих грудинного конца К. бывает неполным (подвывих) и полным. Различают предгрудинный, надгрудинный и загрудинный вывихи. Эти вывихи трудны для диагностики, т. к. деформация не бывает значительной, а на передней двусторонней рентгенограмме асимметрия грудинных концов К. выявляется только при надгрудинном вывихе.

Для вправления вывихов акромиального конца К. под местной анестезией плечо поднимают, отводят назад и надавливают сверху на наружный конец К. Для удержания К. в таком положении существует большое количество гипсовых повязок и шин, общим принципом которых является давление сверху на акромиальный конец К. Хорошие результаты достигаются применением этапных повязок типа «портупея», основным достоинством которых является постоянное давление на акромиальный конец К., надежность иммобилизации его и возможность раннего восстановления функции плечевого сустава. Давящим элементом этих повязок служит в первые 3 нед. сменная гипсовая лонгета, а затем резиновый мед. бинт, сложенный в несколько слоев. Полные и застарелые (через 3 нед. и более после травмы) вывихи акромиального конца ключицы обычно лечат оперативно. Получила распространение фиксация К. к акромиальному и клювовидному отросткам с помощью шелковой нити, сочетанный метод - соединение К. с клювовидным отростком лавсановой лентой, с акромиальным отростком - спицами Киршнера и остеосинтез сустава металлическими фиксаторами. После операции накладывают гипсовую повязку типа Дезо с валиком в подмышечной впадине на 3-4 нед. (см. Десмургия). При свежих вывихах грудинного конца К. закрытую репозицию произвести легко, однако удержать вправленный конец К. крайне трудно. Поэтому нередко проводят открытое вправление вывиха с фиксацией одной или несколькими спицами. Иммобилизация после операции - до 6 нед.

Переломы ключицы составляют ок. 3% от всех переломов. Непосредственные удары по К. сравнительно редко являются причинами ее переломов. Последние чаще вызываются непрямым воздействием на К.: падение на вытянутую руку, удар в области плечевого сустава, сдавление тела в сагиттальной плоскости и т. д.

Наиболее частая локализация переломов К.- граница средней и наружной ее третей, что обусловлено физиол, ее изгибом и наименьшей механической прочностью в этом месте. У взрослых переломы бывают поперечные, косые, оскольчатые, нередко со значительным смещением. У детей чаще наблюдаются поднадкостничные переломы по типу «зеленой ветки». Под действием мышечной тяги при переломе К. латеральный конец ев смещается книзу и кпереди, а медиальный - кверху и кнутри (рис. 3). Изредка переломы К. чреваты опасностью прорыва кожи острым отломком, ранением подключичных сосудов и париетальной плевры.

Для переломов К. характерны все классические признаки переломов (см.): деформация в виде припухлости и нередко выстояние под кожей концов отломков, подкожная гематома, резкая болезненность, прощупывание костных отломков и их крепитация в области К., нарушение функции соответствующей верхней конечности. Плечевой сустав на стороне перелома смещен вниз и чуть вперед, голова наклонена в сторону повреждения. При поднадкостничных переломах у детей симптоматика ограничивается припухлостью, болезненностью при пальпации К. и при движениях верхней конечности. На рентгенограмме четко видна линия перелома К. В сомнительных случаях (напр., при переломах без смещения, переломах по типу «зеленой ветки» у детей) нужна рентгенография обеих К. на одной пленке.

Боевые травмы К. сопровождаются повреждением сосудисто-нервных образований, легкого, близлежащих крупных костей и большого массива мягких тканей (см. Раны, ранения) и в связи с этим массивным кровотечением (см.) и травматическим шоком (см. Шок).

Лечение переломов К. может быть консервативным и оперативным. Консервативный метод применяют наиболее часто, особенно у детей.

Для одномоментной репозиции перелома,К., производимой под местной анестезией 2% р-ром новокаина (15-20 мл), больного усаживают на табурет, и помощник обеими руками, стоя сзади, разводит плечи больного так, чтобы сблизить внутренние края лопаток между собой. Хирург в это время большим пальцем производит репозицию отломков К. с последующей иммобилизацией (см.). Удержание отломков представляет значительные трудности, что объясняет существование более 250 различных видов повязок и шин для лечения переломов К. Наибольшее распространение получили шины Кузьминского, Каплана, Чаклина, восьмиобразная повязка (рис. 4), гипсовые повязки типа Дезо, Ситенко и др. Консолидация перелома К. в подавляющем большинстве случаев наступает при иммобилизации в течение 4-6 нед., нередко с нек-рым смещением отломков. Однако функция руки при этом, как правило, не страдает. Несращение перелома наблюдается крайне редко, оно связано со значительной интерпозицией мягких тканей в зоне перелома или с грубыми погрешностями иммобилизации.

![]()

Показанием к оперативному лечению являются лишь переломы со значительным смещением отломков и интерпозицией мягких тканей, угроза прорыва кожи отломком К. и повреждения сосудов, ложные суставы К. с нарушением функции конечности. Используют различные варианты интрамедуллярной фиксации отломков К. (рис. 5). Независимо от способа остеосинтеза (Щ.) после операции накладывают гипсовую повязку на 6-10 нед., а иногда и на более длительный срок.

Заболевания

Остеомиелит (см.) К. чаще бывает у детей, поражает обычно грудинный конец К. Лечение оперативное -).

Опухоли

Чаще всего встречается саркома (см.), остеобластокластома (см.), остеома (см.) и ангиома (см.). Лечение зависит от вида и характера опухоли.

Библиография: Каплан А. В. Закрытые повреждения костей и суставов, М., 1967, библиогр.; Крупко И. Л. Руководство по травматологии и ортопедии, кн. 1, Л., 1974, библиогр.; Многотомное руководство по ортопедии и травматологии, под ред. Н. П. Новаченко, т. 2, с. 480, т. 3, с. 381, М., 1968; Надь Д. Рентгеновская анатомия, пер. с венгер., с. 56, Будапешт, 1961; РейнбергС. А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов, т. 1-2, М., 1964; Уотсон-Д жонсР. Переломы костей и повреждения суставов, пер. с англ., М., 1972; В u n n e 1 I S. Surgery of the hand, Montreal - Philadelphia, 1964; Herman S. Congenital bilateral pseudarthrosis of the clavicles, Clin. Orthop. related Res., № 91, p. 162, 1973; Kohler A. u. Zimmer E. A. Grenzen des Normalen und Anfange des Pathologischen im Ront-genbilde des Skelettes, S. 168, Stuttgart, 1956; Sycamore L. K. Common congenital anomalies of bony thorax, Amer. J. Roentgenol., v. 51, p. 593, 1944.

Э. P. Маттис; С. И. Финкельштейн (рент.).

Ключица - единственная кость, соединяющая пояс верхней конечности с костями туловища. Ее грудинный конец вставлен в ключичную вырезку грудины, образуя articulatio sternoclavicularis, и имеет седловидную форму (рис. 121). Благодаря discus articularis, представляющему преобразованную os episternale низших животных, формируется шаровидный сустав. Сустав укрепляется четырьмя связками: сверху расположена межключичная связка (lig. interclaviculare) - проходит над яремной вырезкой между грудинными концами ключицы; снизу реберно-ключичная связка (lig. costoclaviculare) развита лучше других. Она начинается от ключицы и прикрепляется к I ребру. Имеются также передняя и задняя грудино-ключичные связки (ligg. sternoclavicularia anterius et posterius). При смещении пояса верхней конечности движения осуществляются в этом суставе: по вертикальной оси - вперед и назад, вокруг сагиттальной оси - вверх и вниз. Возможно вращение ключицы вокруг фронтальной оси. При объединении всех движений акромиальный конец ключицы описывает круг.

121. Соединение грудинного конца ключицы. 1 - грудино-ключичная связка; 2 - межключичная связка; 3 - диск в грудино-ключичном суставе; 4 - ключично-реберная связка; 5 - грудино-реберный сустав; 6 - грудина.

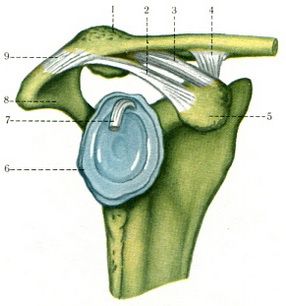

Акромиально-ключичный сустав (articulatio acromioclavicularis) соединяет акромиальный конец ключицы с акромионом лопатки, образуя плоский сустав (рис. 122). В суставе очень редко (1% случаев) встречается диск. Сустав укрепляется lig. acromioclaviculare, которая находится на верхней поверхности ключицы и перекидывается на акромион. Вторая связка (lig. coracoacromiale), расположенная между акромиальным концом ключицы и основанием клювовидного отростка, находится вдали от сустава и удерживает ключицу у лопатки. Движения в суставе незначительные. Смещение лопатки вызывает смещение и ключицы.

122. Связки акромиального конца ключицы (по Кишш, Сентаготаи).

1 - clavicula; 2 - lig. coracoacromiale; 3 - lig. trapezoideum; 4 - lig. conoideum; 5 - processus coracoideus; 6 - cavitas glenoidalis; 7 - tendo m. bicipitis brachii; 8 - acromion; 9 - lig. acromioclaviculare.

Собственные связки лопатки не имеют отношения к суставам и возникли в результате утолщения соединительной ткани. Наиболее хорошо развита клювовидно-акромиальная связка (lig. coracoacromiale), плотная, в форме арки, в которую упирается большой бугорок плечевой кости при отведении руки более чем на 90°. Короткая верхняя поперечная связка лопатки (lig. transversum scapulae superius) перекидывается над вырезкой лопатки, иногда в пожилом возрасте окостеневает. Под этой связкой проходит надлопаточная артерия.

Ключица – это парная трубчатая кость, которая принадлежит плечевому поясу. Она соединяет верхнюю конечность с остальным телом. Данная кость напоминает вытянутую букву S.

Строение

Вышеуказанная кость находится над первым ребром. Наружный конец ключицы соединен с отростками лопатки, образуя акромиально-ключичное сочленение. Грудинный (внутренний) конец кости прикреплен к грудине, образуя грудино-ключичное сочленение. Эти сочленения укрепляются с помощью связок.

К данной кости прикреплены мышцы. К наружному концу крепятся трапециевидная и дельтовидная мышцы, а к грудинному концу – ножка грудино-ключично-сосцевидной мышцы, находящейся на шее. На нижней поверхности ключицы располагается слабая подключичная мышца.

Под ключицей размещены крупные сосуды и плечевое сплетение, которое отвечает за иннервацию верхней конечности. Процесс окостенения данной кости начинается приблизительно на 6 неделе внутриутробного развития, а завершается - к 20-25 годам. Костный мозг у этой кости отсутствует.

Функции

Основными функциями ключицы считаются:

- Передача физических импульсов от рук к осевому скелету.

- Защита шейно-мышечного канала (находящегося между шеей и верхней конечностью) и важных структур, которые проходят через него.

- Максимальная маневренность движений. Ключица является твердой опорой для крепления свободной конечности и лопатки, которая дает возможность руке максимально маневрировать.

Повреждения

Типичными повреждениями ключицы считаются вывих и перелом.

Вывих ключицы представляет собой довольно частое явление, которое составляет около 5% всех вывихов. Данное патологическое состояние – это результат падения на плечо либо отведенную руку. Иногда причиной вывиха может быть резкое сжатие области надплечий. Согласно отзывам медицинских специалистов, вывих данной кости может наблюдаться и со стороны грудинного, и со стороны акромиального концов ключицы. Чаще всего встречается последний.

Основными жалобами при вывихе S-подобной кости являются: боль в ключице, выпячивание одного из концов поврежденной кости, а также, отек в поврежденной области. Пальпация вызывает сильную боль, движения пациента ограничены.

Акромиальный вывих бывает полным и частичным. При неполном вывихе травматолог иммобилизирует сочленения и назначает физиотерапевтические процедуры, а также, лечебную физкультуру. При полном вывихе ключицы необходимо хирургическое вмешательство с фиксацией лавсановой лентой или шелковой нитью.

Грудинный вывих сопровождается болью в ключице и деформацией сочленения (западание при загрудинном вывихе и выпячивание при переднем грудинном повреждении). Если говорить о пальпации, то она болезненна, а движения скованы. Лечение данного вывиха ключицы включает в себя хирургическое вмешательство, лавсанопластику и наложение восьмиобразной гипсовой повязки.

Перелом ключицы, как и вывих, является следствием падения на плечо или отведенную руку. Иногда перелом данной кости встречается у новорожденных малышей, которые получили эту травму во время прохождения через родовые пути.

Главными симптомами перелома ключицы являются: боль, отек или припухлость в области повреждения, ограниченность движений, а также, отсутствие возможности поднять больную руку. Перелом со смещением определяется очень легко. В подобном случае наблюдается изменение расположения плечевого сустава и длины сломанной руки. Довольно часто при переломе ключицы со смещением теряется подвижность и чувствительность кисти и пальцев руки, что говорит о повреждении сосудов и нервов.

Лечение перелома специфическое. Оно, как правило, зависит от отсутствия или наличия смещения ключицы. При его отсутствии в большинстве случаев накладывают жесткую фиксационную повязку. При переломе со смещением S-подобной кости накладывают две шины Крамера, которые связаны в одну. Более сложные переломы требуют оперативного вмешательства и установки пластин либо спиц. Также, пациенту прописывают лечебную гимнастику и массаж. Срастается сломанная ключица у взрослых пациентов в течение восьми недель.